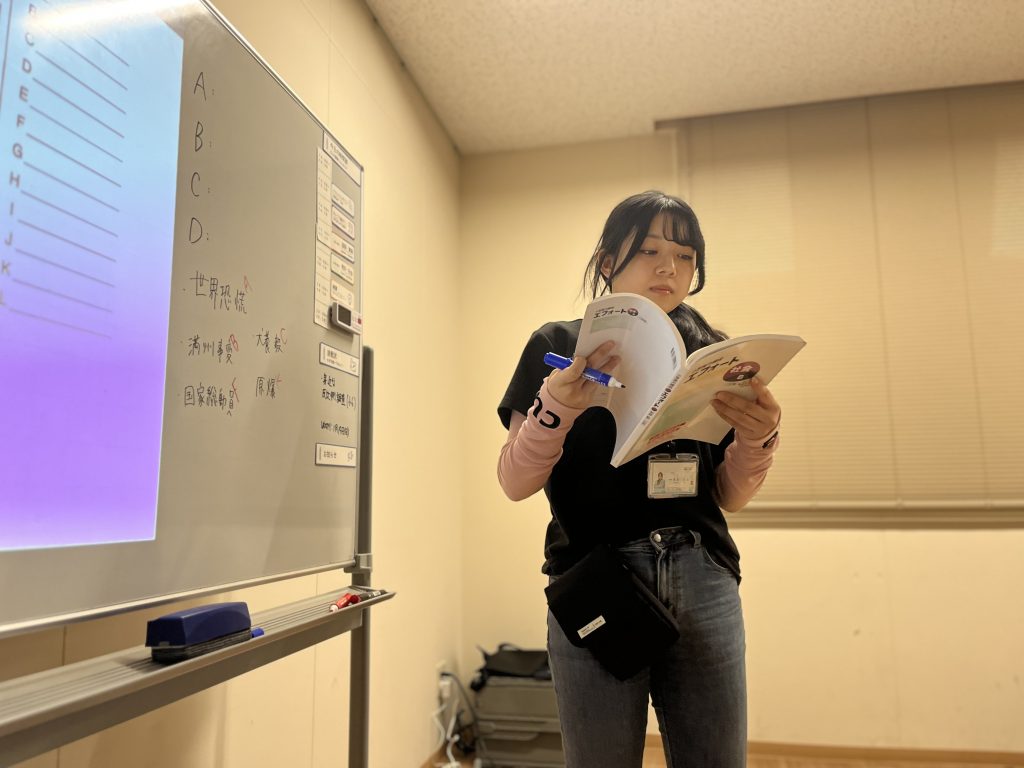

地域密着型無料学習塾 NEW STEP 塾長

三川 翔夢 先生

地域密着型無料学習塾 NEW STEP塾長

三川 翔夢さんに話を聞いてみた。

現役高校生でありながら、仲間と共に地元熊本で地域の子供たちに無料で教育と経験の場を提供する学習塾「NEW STEP」を運営する三川さん。

高1の終わりに実行委員会を立ち上げて2年、卒業を目前にその歩みを振り返っていただきました。

医療と教育に格差があってはならない

ーNEW STEP設立の背景を教えて下さい。

「NEW STEP設立の最初のきっかけは、2018年の8月、私が小学6年生の時に起立性調節障害により、少しの間不登校を経験したことでした。その後、高1の時に地元の防災士を育成する講座を受講して、防災士の資格を取得。同年8月に初めて経験したボランティアを通して色々な方と交流できることが楽しくなり、他にも挑戦したいと、子どもたちと一緒にキャンプに行くキャンプリーダーのボランティアにも参加。そこから不登校支援にも携わるようになりました。このような経験が基になって『医療と教育に格差があってはならない』という想いが募り、2023年2月に実行委員会を立ち上げ、ギリギリ高1で設立しました。」

ーどのような活動内容ですか?

「『高校生が教える』というコンセプトのもと、経済的貧困があるなしにかかわらず、すべての子供達に対して高校生という大人でも子供でもない視点から、質の高い教育と体験を無料で提供しています。それにより、体験格差や教育格差の改善に寄与するとともに、SDGs目標『1.貧困をなくそう』と『4.質の高い教育をみんなに』『10.人や国の不平等を無くそう』『11.住み続けられる街作りを』を達成することをミッションとしています。運営は私を入れて13人の高校生。ほぼ熊本在住ですが、遠いところでは香港からもオンラインで講師として参加してくれています。」

子供たちが夢を育み成長する場所に

ー何故無料で運営できるのですか?

「スポンサー企業様と、個人の皆様の支援によって成り立っています。私達は高校生ということもあり、平日の昼間は学校があるため積極的な営業活動はできませんが、ありがたいことにインスタグラムなどを通して支援の申し出をいただいております。費用は、iPad購入など学習環境の整備や、傷害保険などの加入費として活用させていただいています。有料老人ホームやグループホームなどを運営されている株式会社リバーさんのように教育とは少し離れた方々からもご支援いただいていて、文化交流・世代交流として昔の伝統的なお正月の遊びを教えてもらうという体験プログラムを実施したこともあります。」

ー勉強だけでなく、様々な体験の機会も得られるのですね

「そうですね、まずは基本的な学習支援。そしてそれを活かすための体験プログラムを提供することを運営方針としています。体験プログラムの中には、地区内の少年自然の家に協力をいただき、500円キャンプを実施したこともあります。私自身、キャンプリーダーを経験しているため費用感は大体分かるのですが、参加費2万円超えのものも多い中、1人500円の参加費で実現出来たことは自分的にも達成感がありました。また地域の方に協力いただきながら防災食作りも実施させていただきました。キャンプや料理はやってみなければわからないことも多いもの。我々自身も新たな学びがあり、子どもたちと共に楽しみ成長する場となりました。」

ー学習支援の方に戻りますが、個別指導と一斉授業両方されているのですか?

「最初は一斉授業だけでしたが、そうなるとやはりついて来られない子が出てくるため、そのカバーのために個別指導を導入しました。個別指導では不登校の子も来ていますが、外が苦手な子もいますので、オンラインの環境も整えています。」

ーオンラインなら沖縄からでも学習支援を受けられますか?

「現段階では、熊本県の菊池市とそれに隣接する4市町村の子供を対象としているため沖縄からは受けることはできません。何故かと言うと、教科書や進み具合が違うから。一緒にしてしまうと学びにくい環境になってしまうので、今のところ地域を限定しています。ただ、今年6月には熊本市内でももう1校開校する予定なので、今後は沖縄まで広がる可能性もあります。」

ー今後の目標は?

「高校卒業に伴い、NEW STEPは次の世代へ引き継がれます。残した課題のひとつは、「無料」という言葉が貧困のイメージと結びつきやすく、本当に支援が必要な人に届きにくいことです。今後はこの固定概念を取り払い、すべての子どもに平等に支援を届けることが目標です。また、僕自身の目標としては、小児科医になることです。僕は小さい頃、低身長というのもあって検査入院などで病院に行く機会がすごく多く、病院は怖いところというイメージが強く嫌いでした。そんなイメージを払拭してくれたのが小児科の先生。先生みたいに相手の本当の気持ちを理解できる医師になりたいと思っています。」

new3.png)