東 真愛 AZUMA Mana

昭和薬科大学附属高等学校ディベート部高校2年。

第29回 九州地区中学・高校ディベート選手権大会4位。

第30回 九州地区中学・高校ディベート選手権大会優勝。

第30回 全国中学・高校ディベート選手権大会ベスト8。

皆さんこんにちは。『ディベート部の眼』第18弾です。今回は高校2年生の部員が自らの進路について、特に各大学の研究力に注目して進路研究をする中で考えたことを記事にしてくれました。本校でも単に立地や知名度、大学の偏差値だけで進学先を選択するのではなく、各大学でどのような研究が行われ、どのような専門の研究室があるのかを調べて進路決定するように指導を行います。しかし、各大学が有する研究資源についてきちんと調べられる生徒は多くありません。今回取り上げてくれた研究費のあり方が医学生の学業にどの程度直接的な影響を与えるかはわかりませんが、それでも研究費の使途や研究内容に踏み込んで調べてみる態度は素晴らしいと感じます。ぜひご一読ください。

全体の感想

私は医学部を志望しており、日々勉学に励んでいます。将来進む道として、姉が抱える病気を専門として扱い、その治療法の確立に貢献できる研究医を視野に入れています。しかし、8月9日付の朝日新聞で「注目度の高い論文、日本また13位」という見出しの記事を読み、日本の研究力が今後どうなっていくのか、研究の国際競争力を上げていく方法はないのかと気になりました。そこでは研究分野を取り巻く課題について調べ、日本の研究力の現状と今後のあり方を調べてみることにしました。高校生の自分とは直接関係ないかもしれませんが、自分の進路を見据えながら、日本の研究力について深く掘り下げていきたいと思います。

日本の研究水準

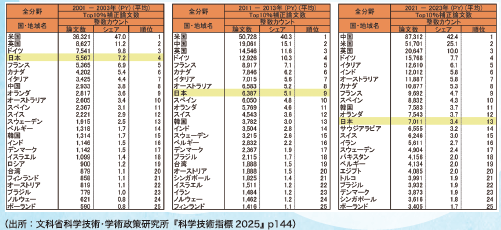

かつて日本が多くのノーベル賞受賞者を輩出してきたことは、その研究力の高さを示しています。しかし近年、日本の研究力は低下傾向にあるという指摘がなされています。その指標の一つとして、「世界の注目度の高い論文の生産への関与度」を示す「Top10%被引用論文数」によると、日本の世界順位は2001-2003年時点の4位から、2021-2023年には13位へと大幅に後退しました。この背景には中国やインドといった国々の台頭があり、研究的観点から見た日本の地位が相対的に低下していると言えます。

科研費の不足

日本の研究力低下の最大の要因として、科学研究費補助金(以下、科研費)の不足が挙げられます。科研費とは、独創的・先駆的な学術研究の発展を目的とする重要な資金を指します。この不足が研究者による自由な研究に困難をもたらしています。

結果として、日本の独創的な研究が進まず、海外の研究動向に追随し、それを発展させるという役割に留まってしまう傾向が強いです。自ら新たな研究領域を開拓するのではなく、既存の研究を拡大させるため、国際的な研究競争から遅れを取らざるを得ません。

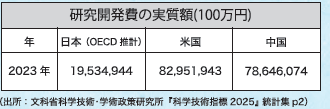

研究開発費を国際比較すると、その差は歴然です。米中の研究開発費の実質額がそれぞれ約82兆9500億円、約78兆6400億円であるのに対し、日本は約19兆5300億円となっており、莫大な研究力を有する米中に比べて4倍以上も少ないという統計が出ています。この資金力の差が、自国発の独創的な基礎研究を行う力の差に直結していると考えられます。

実際、iPS細胞の樹立によりノーベル賞を受賞した山中伸弥氏や、光ファイバー通信の発展に貢献した末松安晴氏など、世界に貢献した多くの研究者が、科研費による支援が自身の研究の基盤であったと語っています。これらの事例からも、継続的な科研費の支給が、日本の独創的かつ貢献度の高い研究を行う大きな原動力となってきたことは明らかです。

それではなぜ今科研費が少ないのでしょうか。その大きな要因の1つが、デュアルサポートシステムの崩壊です。デュアルサポートシステムとは、運営費交付金等の経常的資金と科学研究費等の競争的資金の2種の資金によって大学等の研究活動を支えていく体系のことを指します。2004年以前、国立大学が法人化される前はこのシステムがうまく機能していました。しかし、法人化以降、運営費交付金は徐々に減らされてしまい、JST2024の資料によると、2021年度には計1625億円も削減されてしまっています。

また、平成18年から平成21年にかけて科研費の総額は17%増加しているものの、採択される科研費の申請数が60%も増加していることで、結果として1人あたりの科研費の配分額も減少の一途を辿っているのです。そのため科研費の競争率が高くなり、世界的に卓越しているはずの研究者からの申請でさえ不採択になり、そもそも科研費を支給してもらえないという事案も発生しているのです。それが研究者の減少も引き起こしてしまい、さらなる研究力の低下に拍車をかけているのではないでしょうか。

20年前には研究における大役を担っていた日本でしたが、今となっては研究力や世界への貢献度は低下していると言わざるを得ず、世界の最先端をいく研究がなされなくなってきているのです。

科研費の配分

限られた科研費の配分方法にも課題があります。研究は、物事の本質や原理に迫る「基礎研究」と、その実用化を目指す「応用研究」という2つの様式に大別されます。日本の大学では資金の53・9%が基礎研究、37・5%が応用研究に充てられており、応用研究よりも基礎研究を重視する姿勢が見て取れます。しかし、日本の研究力の要は本当に基礎研究にあるのか、という点においては疑問が残ります。先述した通り、日本の行う研究手法は他国の既存の研究を発展させる、いわば「応用研究」に当たります。にも関わらず、日本での科研費の配分が、世界で台頭できていない基礎研究に大きく偏っているという現状があります。

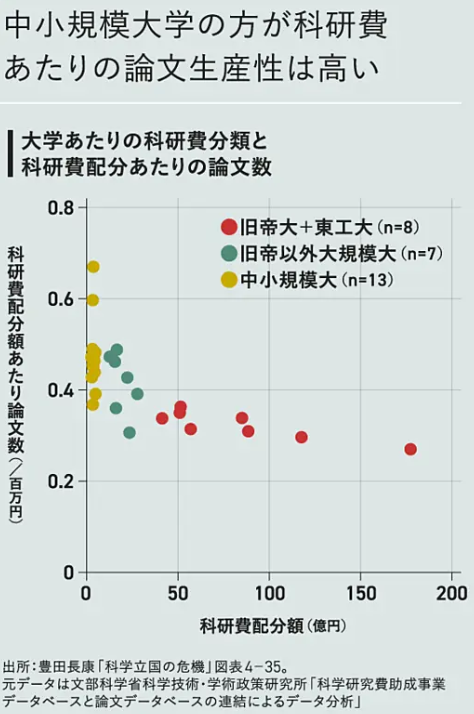

また、科研費の配分は旧帝国大学や東京工業大学(現、東京科学大学)などの大規模大学に偏る傾向があります。科学ジャーナリストの須田氏による2020年の記事によれば、資金100万円あたりの論文生産性では中小規模大学の方が高い成果を上げており、高注目論文の数においても大規模大学と大きな差はないとされています。これは、研究の生産性において大規模大学が必ずしも優位ではないことを示唆しており、「大規模大学の研究力は高い」という従来の前提が揺らいでいることを意味します。にもかかわらず、科研費の配分は見直されておらず、こうした実態を反映しないままとなっています。

解決策

それでは現状を踏まえて、日本の研究力を高めるにはどうすれば良いのでしょうか。私は3つの解決策を提案します。

①運営費交付金の増額

大学の研究活動を支えるデュアルサポートシステムが機能していた2004年以前の日本の研究力は、引用数でも世界4位を誇るほど大きな評価を得ていました。その頃の研究力を取り戻すために、まずはこのシステムを再構築する必要があり、そこで運営費交付金を増加させることが求められます。そうすれば科研費の配分額の減少も抑えることができるでしょう。継続的な科研費の支給が研究テーマの多様化、研究力の向上に直結することは他国の例から見ても明らかです。私は提案する解決策の中で、日本はこの点を最も優先的に取り組むべきだと考えます。

②大学ごとの科研費の再分配

続いて運営費交付金や科研費の増額が叶わなかった場合について考えます。限られた資金の中においては、大学における科研費の再分配がより一層求められるはずです。大規模大学の研究力が中小規模大学に優っているという誤った前提を捨て、各大学に同額の科研費を分配するべきです。

ここで研究力、生産性が高い中小規模大学に資金の比重を置くべきだ、という意見が出てくるかもしれません。しかし、欧州が行う研究成果に応じた資金配分方法と高注目論文数との相関関係は示されておらず、その分配方法が適切であるとは言えません。それならば特に大学ごとで研究成果に差異のない日本においては、研究テーマの多様化に向けて各大学で多様な研究を同時に行う方が生産性ないし研究力の向上に繋がると考えられます。

③応用研究重視へシフト

ここでも資金の増額ではなく、配分に着目します。日本は現在、資金を多く割いている基礎研究でさえ他国の研究結果を踏襲している状況です。いわば日本が得意とするのは、各国が種を蒔き、芽吹いた研究を引き継ぎ、育てていくという研究手法です。実態を見ると、日本で主に行われている研究は基礎研究ではなく、応用研究に他ならないのです。そこで私は基礎研究ではなく、応用研究に資金の比重を置くことが必要だと考えます。日本の今の研究手法に則るならば、他国が出した芽を確実に開花させるための応用研究こそ、多くの費用を割き、重視すべきなのではないでしょうか。

おわりに

日本の研究力を高める意義とは何でしょうか。それは国際地位の保持に他ならないと思います。日本は資源がほとんどなく知識基盤国家であるため、国際地位を維持するには科学技術の発展しかないのです。我々が住む日本を今後も先進国として国際的な地位を保持するために、かつての研究力を取り戻さねばなりません。

この現状を踏まえて、2024年には様々な学会が科研費の増額における署名を行いました。しかし、それに対する政府の返信はなく、未だに双方で議論が続いている状況です。確かに、科研費の増額が最も望ましいことですが、財政も逼迫している中、突然科研費のみを増加させることは難しいです。それでも資金の再配分など、限られた資金の中でできることは多くあるはずです。政府が日本の研究力の低さにもっと危機感を持ち、対応していくことに期待します。

(参考)朝日新聞2025⁄8⁄9付 社会総合31面「注目度の高い論文、日本また13位」

new3.png)