~激動の時代を乗り越えて生き残る学校の条件と学校選び、理想の新しい学校づくり~

急速な少子化による受験人口の大幅減少に加え、通信制高校の生徒数が伸びています。学校が限られた数の受験生を奪い合う構図が顕著になりつつあります。地方では学校存続の危機が迫っています。生き残れる学校と淘汰される学校の分岐点はどこにあるのか。今回は、30年にわたり、昭和薬科大学附属高等学校・中学校、大妻中学高等学校、Z会映像コース等で大学受験指導に携わり、東京学芸大学大学院教育学研究科(教職大学院)で学校経営、学校組織マネジメント、「学習する組織」を研究し、2025年度から北海道の札幌日本大学中学校・高等学校及び東京都の明星中学校・高等学校で学校経営、学校改革、先端教育をリードする森弘達先生が学校経営の視点から生き残る学校の条件と学校選びについて読み解きます。

少子化と広域通信制高校の台頭による学校経営の変化

少子化が叫ばれる中、2025年の中学受験を振り返ると、受験者数はわずかに減少したものの、受験率は高い水準で維持し、首都圏や関西圏では中学受験の過熱状態が続いています。しかし、少子化は確実に進行しており、今後、学校経営を取り巻く環境は厳しくなることが予想されます。

また、少子化だけでなく学びの多様化が進み、通信制高校が年々生徒数を伸ばしています。2024年に通信制高校の生徒数は約29万人となり、高校生の約11人に1人は通信制高校に在籍している計算です。2024年に私立中学校に在籍する生徒数は約24万7千人であり、通信制高校に在籍する高校生は、私立中学校に在籍する生徒数を上回っています。

少子化の進行と通信制高校の拡大は今後も続くと考えられ、限られた受験生を奪い合う「受験生争奪戦」が激化することは必須です。そして、学校は、生き残れる学校と淘汰される学校に分かれ、受験生や入学者を確保できない学校は統廃合となり、経営破綻する学校法人も増えることが予想されます。まさに学校存続の危機です。

このような中で学校選びを誤ると、在学中に学校が閉校したり、卒業後に母校がなくなったり、そこまでいかなくても予算削減により教育の質が低下するでしょう。このような状況の中で、学校経営の視点で学校評価を行い、学校選びをすることが重要になります。

ミッション、ビジョン、バリューから生き残る学校の条件を考える

まず、学校全体の取り組みをしっかりと見ることが重要です。学校全体の取り組みを具体的に伝えるための核となるものが、ミッション、ビジョン、バリューの3つの柱です。学校にとってのミッションは存在意義であり、建学の精神がそれに当たります。ビジョンは学校が将来目指す姿です。バリューは提供価値、生徒や保護者へ提供できる教育サービスの中身であり、教育コンテンツやカリキュラムがそれに当たります。

学校はこれら3つの柱を明確に発信することで、生徒や保護者に学校を理解してもらう必要がありますが、これら3つの柱が不明確であり、学校経営や学校運営が不安定な学校は学校選びの際に注意が必要です。

また、学校経営を評価する際に私立学校であれば、その学校法人の財務諸表を見る必要があります。学校法人は財務諸表の公開義務があり、誰でも見ることができます。財務状況が悪い学校は要注意です。学校のハコ、ヒト、モノ、サービスにお金をかけることができず、バリューを高めることはできません。

学校経営の視点から学校を評価する目を持たなければならない

学校経営が危機的状況に陥っている学校では、様々な問題が発生します。教育予算が減額され、教員の確保、学校施設の維持管理・更新、実験・実習などができなくなります。これらにより、学校運営の混乱、教育の質の低下、児童・生徒の安全が脅かされるなど、学校としての機能を果たすことができなくなります。そして、学校の人気が低下し、受験生の減少から入学者の減少、こうして、学校の淘汰へとつながります。

当然、このような学校を選ばないようにすることが大切です。そのために学校経営の視点から学校を評価する目を持たなければなりません。児童・生徒や保護者は学校の経営者ではないので難しいかもしれませんが、次の学校経営診断「チェックリスト20」で志望する学校を診断してみましょう。

学校経営診断「チェックリスト20」(森作成)

マーケティングとブランディング

□学校のビジョンやミッションは明確で、他校と差別化された独自の教育方針を持っていますか?

□学校の特色や強みは何か、具体的な指標で示すことはできますか?

□社会環境変化に対応した、入学者数維持・増加のための戦略が策定され、実行されていますか?

□生徒募集活動(マーケティング)は効果的に行われており、生徒や保護者から認知度はありますか?

□学校のブランディングと広報活動は強化されており、保護者や生徒の満足度向上に貢献していますか?

教育内容と指導力

□授業やカリキュラムの充実、進路実績など、競争力を高めるための投資を行っていますか?

□ICTやデジタル教育の導入は進んでいますか?他校と差別化された授業展開は可能ですか?

□生徒の進学・就職実績の向上を目指すための体系化したキャリア教育プログラムが整備されていますか?

□教育の質を高めるために、教職員の能力開発や教員研修への投資が行われていますか?

□教職員の採用・育成・評価システムは、学校の目標達成に貢献するものであり、モチベーションの向上につながっていますか?

ステークホルダーとの信頼関係

□生徒や保護者とのコミュニケーションは円滑で、話し合いの場を設けるなど信頼関係の構築は進んでいますか?

□生徒・保護者のニーズを定期的に調査し、学校運営に速やかに反映させていますか?

□高大連携、産学連携あるいは地域や家庭との連携など、学びの多様性と教育内容の充実を図るための取り組みをしていますか?

□不測の事態に備えた危機管理マニュアルが整備されており、教職員・生徒・保護者への周知が徹底されていますか?

□外部評価や第三者機関の監査などを活用し、学校経営の透明性を確保していますか?

未来への備え

□経営判断のために、各部門のパフォーマンス(生徒数、進学実績など)を測るための具体的なKPI(重要業績評価指標)を設定していますか?

□学校施設や設備の維持・更新に関する長期計画があり、生徒が安全かつ快適に学べる環境が整っていますか?

□経営基盤を安定させるために、収支の改善や支出の効率化が図られていますか?

□経営リスク(ライバル校の増加、資金不足など)に対するリスク管理の計画が整備されていますか?

□学校の持続可能性を確保するために、補助金・助成金の活用など、授業料の収入以外の資金活用を検討していますか?

『学習する組織』『学習する学校』に学ぶこれからの学校経営と理想の新しい学校

日本の学校を取り巻く環境は厳しく、今後も進む少子化や広域通信制高校の拡大を考えると、明るい未来を描きづらい現状です。こうした停滞している状況を打破するために活用したいのが「学習する組織」「学習する学校」という概念です。

マサチューセッツ工科大学の上級講師ピーター・センゲが1990年に発行した著書『学習する組織』(英治出版)は、世界で250万部を超えるベストセラーとなり、海外の企業・国際機関・学校で取り入れられ、多大な成果を上げました。日本では近年、ようやく一部の学校で導入され、大きな成果を上げています。私は、北は北海道から南は沖縄まで、全国各地の大学・高等学校・中学校・教育委員会で「学習する組織」「学習する学校」による学校組織マネジメント研修・教員研修を行い、成果が出ています。

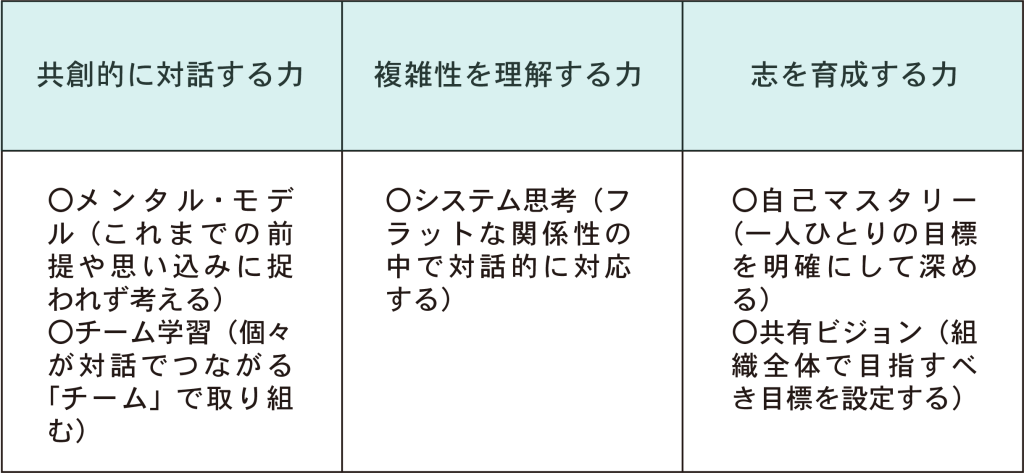

「学習する組織」は、「志を育成する力」「複雑性を理解する力」「共創的に対話する力」の3つの力、及び「自己マスタリー」「共有ビジョン」「システム思考」「メンタル・モデル」「チーム学習」の5つの規律(ディシプリン)からなる概念です。いわゆる「主体的・対話的・協働的な取り組み」にも通じる考え方とも言えます。例えば「自己マスタリー」は一人ひとりの目標を明確にし、それを深めることであり、「システム思考」はトップダウンではなく、フラットな関係性での対話の重要性を意味しますし、「チーム学習」は寄せ集めのグループではなく、個々の役割を持ち、対話でつながるチームとして振る舞うことの重要性を説いています。

「学習する組織」の概念を学校に置き換えたものが「学習する学校」です。ピーター・センゲ他著『学習する学校』(英治出版)は、2000年に発行されました。従来、日本の多くの学校は管理型であり、トップダウンによる意思決定が常態化していました。しかし、学校の課題は山積しており、リーダーによるトップダウンだけでは課題を解決することはできません。これからは「学習する組織」による「学習する学校」が理想であり、新しい学校づくりが期待されます。

「学習する組織」の3つの力と5つの規律(ディシプリン)

《参考》 学校経営に関する参考文献・推薦図書・推薦番組

●ピーター・センゲ他『学習する学校』(英治出版)

●森弘達【緊急特集】「私立学校存続の危機!?あなたの学校は大丈夫ですか??」『私教育新聞』124号 2025・1・15(モノリス・ジャパン)

●YouTube番組「教育プロデュース・チャンネル」(モノリス・ジャパン)

[森 弘達先生プロフィール]

2025年4月から学校法人札幌日本大学学園札幌日本大学中学校・高等学校副校長・吹奏楽部スーパーバイザー、学校法人明星学苑明星中学校・高等学校特別顧問・明星大学学友会吹奏楽団教育連携コーディネーター・明星アカデミックウインドオーケストラ指揮者、学校法人電子学園iU情報経営イノベーション専門職大学客員教授、特定非営利活動法人ロジニケーション・ジャパン副理事長、国際バカロレアディプロマプログラム(IBDP)アドミニストレーター、シュピール室内合奏団アドバイザー、沖縄探究ラボ所長・森教育研究所所長。東京、北海道、沖縄を拠点に全国で教育活動を展開。学校リブランディングコンソーシアム設立準備中。著書に『ハイスコア!共通テスト攻略現代社会』(Z会)、『特化型小論文チャレンジノート志望理由・自己PR編』(第一学習社)、探究教材『FUTURE』volume.1・2・3・小学生版(SRJ)など多数。『私教育新聞』連載。モノリス・ジャパンのYouTube番組『教育プロデュース・チャンネル』に出演。コロナ禍でも自ら学びを進め、学校図書館司書教諭の免許取得、学校法人東京音楽大学指揮研修講座修了。国立大学法人東京学芸大学大学院では学校経営、学校組織マネジメント、学習する組織、私学経営等を研究。公立大学法人名桜大学、学校法人都築学園日本薬科大学において、FD研修や教職員研修の講師を務めた。

学校法人昭和薬科大学附属高等学校・中学校教諭・進路指導部主任・生徒指導部主任・高校3学年主任・吹奏楽部顧問・ディベート部顧問、学校法人武蔵野大学附属千代田高等学院副校長、学校法人大妻学院大妻中学高等学校主幹・進路指導部長・探究科主任、沖縄県沖縄次世代委員会委員(沖縄県知事委嘱)、浦添市未来まちづくり委員会委員(浦添市長委嘱)、浦添市てだこ市民大学運営委員・講師(浦添市長委嘱)、浦添市まちづくり生涯学習推進協議会委員(浦添市長委嘱)、税務大学校沖縄研修支所講師、一般財団法人日本私学教育研究所研究員、大前研一創設特定非営利活動法人政策学校一新塾講師、沖縄県吹奏楽連盟理事、国分寺市介護保険運営協議会委員(国分寺市長委嘱)、国分寺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画評価等検討委員会委員(国分寺市長委嘱)等を歴任。

new3.png)