みなさんこんにちは。ディベート部の眼第16弾です。今回は高校1年生の大城さんが有志で参加したSDGsクエストみらい甲子園沖縄県大会に提案したプロジェクトの紹介です。憚らずに言えば、ディベートは肯定か否定かの二者択一の議論ゲームですが、実社会ではその間にグラデーションのような多様な意見が横たわっているはずです。それらの意見をどのように集約し政策に反映するかが現実の意思決定プロセスであり、政治です。一方で、近年の政治離れや政治的無関心はグラデーションのような意見をさらに希薄化し、社会を二極化・分断しかねません。今回はディベートで培った思考力や課題解決力を発揮して若年世代の政治関心をどのように向上するか考えてくれました。

このプロジェクトがよりブラッシュアップされて、各地域、各学校で実際に広がっていくことを期待します。

昭和薬科大学附属高等学校1年 大城希実 OOSHIRO Nozomi

高校ディベート部

2024 年九州地区中学・高校ディベート選手権4位 全国大会出場

2024西日本交流会4位

2024年度SDGs QUEST みらい甲子園沖縄県大会優秀賞

政治的無関心の現状

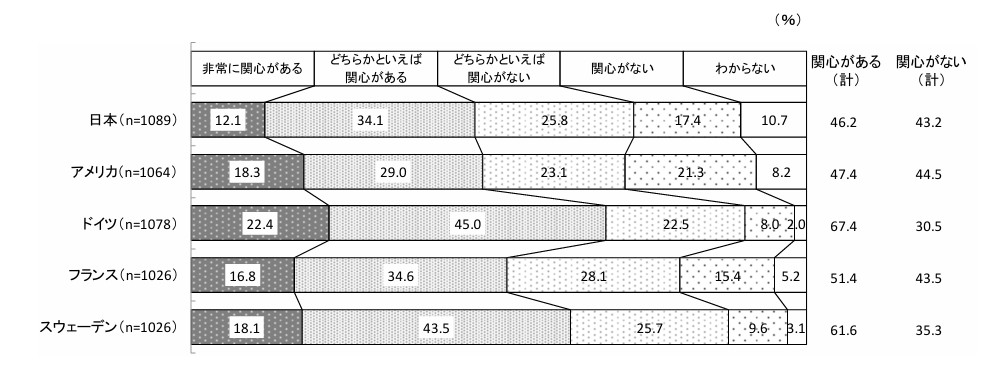

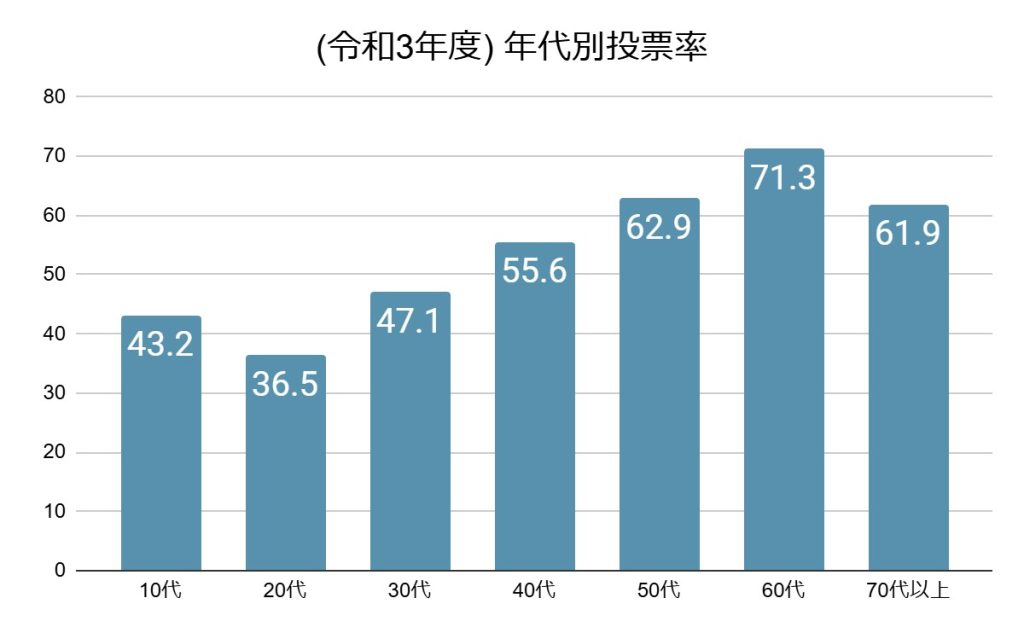

近年、若年層の政治への関心の低さが問題視されています。令和5年度のこども家庭庁の調査によると、政治に対する関心度を日本のこども・若者に聞いたところ、『関心がある』(「非常に関 心がある」と「どちらかといえば関心がある」の合計)と答えた割合は、46.2%であり、5か国で比較すると、ドイツ(67.4%)で最も高く、次いで、スウェーデン(61.6%)、フランス(51.4%)、アメリカ(47.4%)、日本 (46.2%)となっていました①。実際、令和3年度の衆議院議員総選挙における年代別投票率は②のグラフのようになっています。注目してほしいのは10代から30代の投票率です。10代の投票率は43.2%、20代は36.5%、30代では47.1%と、いずれも半数にも満たない結果となっていることがわかります。

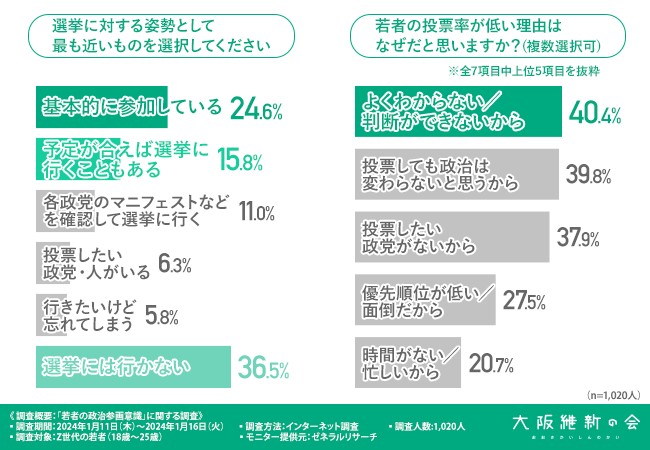

投票率の低い理由として、18歳~25歳の1020人に実施したインターネット調査では、「よくわからない・判断ができないから」が40.4%、「投票しても政治は変わらないと思うから」が39.8%でした③。

③「若者の政治参画意識」に関する調査 2024年1月11日(木)~ 2024年1月16日(火)

そこで今回は、そんな若年層の政治的無関心を減らすための取り組みとして考えたプロジェクトを紹介していきます。

私たちの提案するプロジェクト

ここで紹介するのは、SDGs QUEST みらい甲子園の2024年度大会で提案したプロジェクトです。

先ほどのアンケート結果に、投票率が低いのは「よくわからない・判断ができない」「投票しても政治は変わらないと思う」といった理由がありました。政治がよくわからないのは、学生の時に政治に触れる機会が少ないことが原因としてあるのではないかと考えました。今学生が政治に触れることのできる機会と言えばテレビで流れてきたり授業を受けたりすることだけだと思います。しかしそれらはただ聞いているだけ、ただの勉強といった意識があり、あまり身についていないと感じます。また、日本では政治に関する話題が疎まれる傾向にあるため、人と政治に関して話すことがあまりないことも原因としてあげられます。また、投票しても政治は変わらないと思うのは、行政や政治家が自分たちと離れているものだと感じてしまうことが原因にあるのではないかと思います。

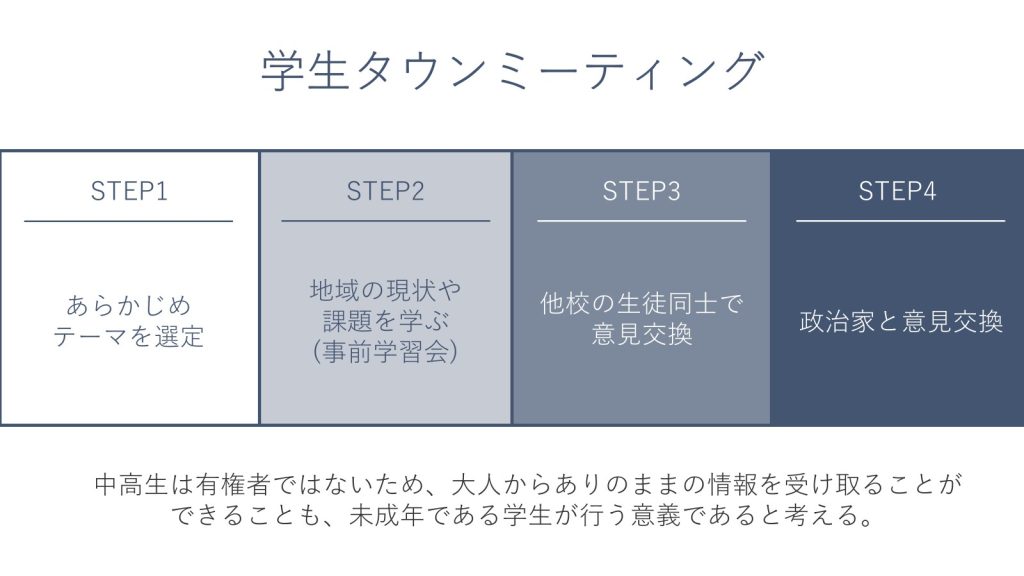

そのため、学生のうちから政治や政策について学んだり議論したりする場や、政治を身近に感じる機会があれば政治無関心の解決につながると考えました。学生のうちから学ぶことで、早い段階から「社会の一員」としての意識を持つことができ、また選挙権を得たときにも適切な判断ができると思います。加えて、学生は投票権を持っていないため、政治家からありのままの情報を受け取ることができることも、未成年である学生が行う意義であると考えます。

そこで、「学生&学校タウンミーティング」を提案します。

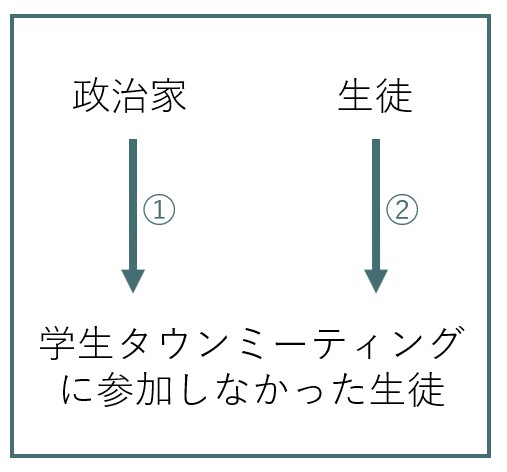

市町村長・議員などが開催し、市民と地域課題について議論を行う「タウンミーティング」を、ターゲットを「学生」に絞り、次の2つを行います。

学生タウンミーティング

その地域に在住、もしくはその地域の学校に在学している学生が参加し、あらかじめ選定された地域課題について市役所職員などによる講義での事前学習会を行い、その地域課題について探求します。そして、参加した学生同士での議論を行い、幅広い視野を持ち、自分の考えをより良いものとした上で、政治家に意見を述べる「意見交換」をします。

この学生タウンミーティングは、すでに政治に興味のある生徒を対象としており、地域課題についてより深く学ぶ機会となることを目的としています。

学生タウンミーティングが終了したのち別日に、学校に政治家を招き「学校タウンミーティング」を開催します。まず政治家がテーマとして設定する地域課題について説明を行い、学生タウンミーティングに参加した生徒が、学んだことや感想も含め学生タウンミーティングにて行ったことと同じように意見の発表も行います。そして学生タウンミーティングに参加しなかった生徒にも地域課題について考えてもらい、政治家と意見交換を行います。参加しなかった生徒にも、ワークショップ方式にしたり、対話式にするなどして、積極的に話を聞いてもらえるような工夫をします。

この学校タウンミーティングの対象は政治に関心のない生徒です。たとえば授業の一環のような形で行うなどして、参加してもらえるような仕組みづくりをします。

すでに政治に関心のある生徒を対象とした学生タウンミーティングでは地域課題についてより深く探求し、政治に関心のない生徒を対象とした学校タウンミーティングで多くの生徒に広める、というプロセスを経ることで、その地域に住むより多くの生徒に政治に積極的に関わる機会を作ることができると考えます。それにより、学生全体で、日常のなかで政治に触れる機会が増えること、最終的に投票率の向上などにつながることを目標としています。

この「学生&学校タウンミーティング」では、学生が「積極的に」政治に関われるような場となることが大切だと考えています。いまでも授業などで政治に触れる機会はあります。しかし、どれも学生が受け身な姿勢です。無関心から関心を持たせるには、受け身な姿勢から積極的な姿勢へと変えていく必要があると思います。

学生タウンミーティングは北海道の深川市で実際行われたそうですが、学生タウンミーティングはすでに政治に関心のある学生しか集まらないのではないかと思いました。そのため、政治に関心のない学生にすこしでも政治に興味を持ってくれるような制度を作る必要があると考えます。なので、学生タウンミーティングだけではなく、学校タウンミーティングも行うことが必要だと思います。

効果

この学生&学校タウンミーティングで議論する内容を地域課題としたのは、国の政策よりも身近な問題の方がわかりやすく、また興味が持ちやすいと考えたためです。自分が生活している地域の抱えている問題を解決しようと、解決策を考えるという経験を通じて、より深く課題解決に向けてアクションを起こしたいと思う人が増えると考えられます。

また、地域課題について議論し、政治家に直接意見を述べるという体験をすることで、自分も政治にかかわっているという意識にもつながります。

学生タウンミーティングでは、同じ地域の他校の生徒同士で議論を行うため、その地域のコミュニティやネットワークの強化につながればいいなと思います。

このプロジェクトにおいて重要なこと

「学生&学校タウンミーティング」において、重要なことは3つあると考えています。

巻き込むこと、続けること、そしてつなげる・つながることです。

1つ目の巻き込むこと。

これは興味の有無にかかわらず多くの学生に参加してもらうことです。参加してもらい、政治の話を友人などとすることで、政治が日常のなかで当たり前の話題となり、地域課題の意識を持つ環境を作り出すことができると思います。

2つ目の続けること。

一度きりではなく、定期的に行うことが大切だと考えています。定期的に行うことで、様々なテーマで地域課題について考える「機会」を増やすことができます。現在、学生には政治に触れる機会がほぼなく、身近なものではありません。そのため、政治に関わる機会を提供し続けること、これが重要だと考えています。それにより、若年層が持続的に政治に関心を持ち、積極的に政治参加をする環境につながると思います。

3つ目のつなげる・つながること。

市町村との協力体制の確立です。特定の市町村でしかやらないのではなく、あらゆる地域でこのプロジェクトが開催されることを目標としています。そのためには、まず一度学生&学校タウンミーティングを実施し、その制度や仕組みを明らかにすることで、多くの自治体で開催できるようにしたいです。

さいごに

間接民主制である日本では、政治に関われる一番の機会は選挙です。その投票率をあげることは、私たちが望む社会のあり方を形作る大切なカギとなってきます。投票率を上げるためには、まず若年層の政治的無関心を減らすことが重要です。この学生&学校タウンミーティングでは、住民、特に未来を担っていく若者が積極的に政治に参加するような社会を作り、SDGs11「住み続けられるまちづくりを」の達成を目標としています。

投票率の低下や若年層の政治的無関心はまだまだ解決しなさそうな問題です。今回はこれらの問題に注目して解決案を考えましたが、日本には子供の貧困や都市への一極集中化など、多くの問題が残っています。これらのような大きな問題は「どうせ自分が動いても解決しない」と思ってしまいますが、あきらめず自分にもできそうなアクションを起こしていくことが大切かなと思います。

new3.png)